中古ドメインにSEO効果はあるか、使用上の注意点 |2021年12月25日

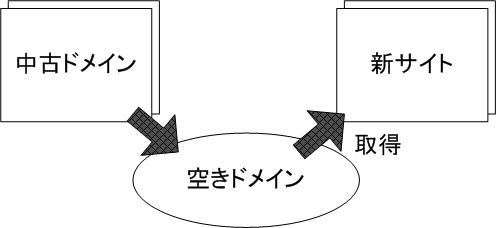

中古ドメインとは、以前に第三者が取得し、使用していたドメインを、何らかの方法で取得したものをいいます。

期限切れ前に取得する方法、期限が切れて間もない頃に取得する方法があります。

中古ドメインにSEO上の効果があるかどうかは、何かと論争になるところです。

ただ、いろいろなサイトや検索結果を見ていると、強力な中古ドメインを使用したアフィリエイトサイトや、サテライトサイトが、検索結果に出ており、被リンク効果を享受しているとしか思えないケースはままあります。

一方で、そのようなサイトが、googleの検索エンジンのアップデートを契機として、検索順位を落としたり、消えてしまったりすることもあります。

中古ドメインのメリット

以前に使用されていたドメインの状態や、サイト内容にもよりますが、第三者が使っていたドメインが、多くのサイトや権威あるサイトからの被リンクを受けていたり、多くのサイトやSNSなどで言及されていたりした場合に、そのSEO外部効果をうまく引き継げる場合があります。

ただし、以前と同じようなSEO効果をそのまま引き継げるとは限りません。

この点についてgoogle関係者は、中古ドメインだという理由だけで、優遇することも、冷遇することもないと述べています。

被リンクの効果を評価しているケース、あるいはリセットして無効化しているケース、いずれもあるのではないかと思われます。

中古ドメインのリスク

中古ドメインを取得して利用開始してから、以前のサイトが検索エンジンのペナルティを受けていた、あるいはアルゴリズムによって低評価を受けていた、さらにはユーザーからの悪い評判があったということが判明することもあります。

筆者自身、自分が以前に使用していたが、一年半ほど手放していたドメインを、あらためて取得し直したところ、googleの手動ペナルティにあっていることがわかりました。

いろいろ調査したところ、スパム的な使用をしていた者がいたらしく、見覚えのないURLがサイト内に無数にあった痕跡がありました。

手動ペナルティは解除できましたが、結局は再度そのドメインは手放しました。

もともと、優良なドメインであっても、その後にアフィリエイトサイトなどに使用された経歴のあるドメインなどでは、以前の優良な評価は低減している場合があると思います。

中古ドメインの間違った使い方、残念な利用法

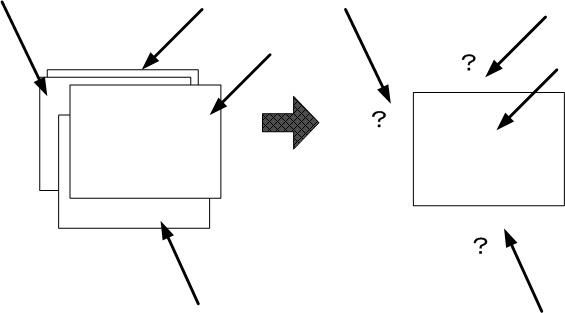

中古ドメインが持っていた被リンクの効果が、その後も評価され続けるか、あるいはリセットされ無効化されてしまうかは、下記の要因が関係すると思います。

まったく関係のないサイトにしてしまった場合

中古ドメインで運営されていた元のサイトとの関連性がないか、薄いばかりでなく、元のサイトへの被リンクとの関連性がなくなって不自然になっている場合。

元のサイトにくらべて内容の薄いサイトにしてしまった場合

中古ドメインで運営されていた元のサイトのコンテンツが充実していて、ボリュームもあったのに、トップページだけ、あるいは数ページのサイトにしてしまっている場合。

元のサイトに信頼性があり、被リンク元からの言及にも信頼性があるのを無視した、内容の薄いコンテンツにしてしまっている場合。

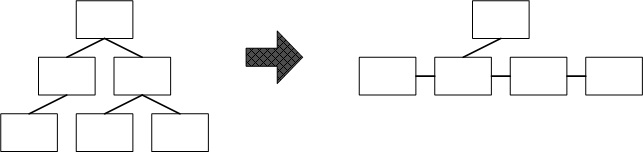

元のサイト構造を無視して新サイトを構築してしまった場合

元のサイト構造をできる限りうまく再現し、下層ページへの被リンクも生かし、サイト運営者は変わったが、内容は関連性のあるサイトとして継続している状況を作ることが重要です。

このようなことは、元のドメインオーナーから事業を譲りうけた場合など、通常のビジネスでも普通にあることです。

サイトや事業の譲渡があったというだけで、元のドメインの評価をリセットしてしまうと、弊害があるためです。

ただし元のサイトのコンテンツをそのまま掲載することは、著作権ごとドメインを譲り受けたのでない限り、問題があります。

元のサイトの被リンクを受けているページの多くが、行方不明

中古ドメインで運営されていた元のサイトが、多くの被リンクを各ページに受けていたにもかかわらず、リンクされていたページの多くが、存在しなくなっている場合。

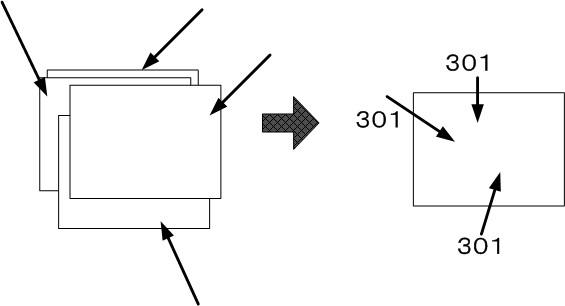

301リダイレクトが不自然な場合

元のサイトのページを、新しく運営するサイトの別ページにリダイレクトする数、割合が多く、不自然な場合。

特に、被リンクのある複数のページをすべて、トップページなど特定の同じページに301リダイレクトすることは、不自然です。

さらに、中古ドメインを、別のドメインにリダイレクトすることも、不自然です。

リンクから来たが、すぐに帰ってしまうユーザーばかりの場合

以前からある被リンクが、ユーザーにとって有益ではなくなっていることを意味します。

新規ページの追加もなく、ユーザーも来ない場合

中古ドメインか否かにかかわらず、検索エンジンに評価されない要因であると考えられます。

以前のサイトには閲覧者が多かった場合には、その落差は大きなものとなっています。

使いにくい中古ドメイン、避けた方がよい中古ドメイン

そもそも元のサイトが日本語運営サイトではない

中古ドメインで運営されていた元のサイトとの関連性がないばかりか、被リンクも不自然です。

サブドメインが多用されていた

たとえば、「*****.com」ドメインで、下記のように使用されていた場合などです。

被リンクが、サブドメインそれぞれに分散しており、サイト構造を再現するのも面倒です。

301リダイレクトで一つのドメインにまとめるにも、不自然にならないようにするのが大変です。

hokkaido.*****.com

tohoku.*****.com

kanto.*****.com

データベースで無数のページが作成されていた

サイト構造を再現するのはほとんど困難で、被リンクも無数に分散しており、中古ドメインのメリットを生かす使い方ができないと思います。

*****.com/aaa/10000/

*****.com/aaa/10001/

*****.com/aaa/12345/

*****.com/bbb/12345/

*****.com/bbb/23456/

著名商標のドメイン

ドメイン自体に著名な商標が含まれているなど、商標や不正競争の問題が生じやすく、最悪のケースではドメイン紛争処理になりかねないものは、避けるのが賢明です。

使用するドメインで、この点について少しでも気になるドメインについては、URL部分で使用される以外には、サイト内のタイトルやコンテンツ等の表示には一切、商標や著名な名称・略称と判断されかねない表示を使わないことです。

中古ドメインを選ぶときには、新しい運営サイトの構想は決まる?

このように見てくると、中古ドメイン選びと、その使い方とは一体のものであることがわかります。

中古ドメインを選ぶときには、サイト構造、サイト内容、カテゴリー分けなどを含め、新しく運営するサイトのイメージができてこそ、効果的な使い方ができるというものです。

逆に、中古ドメインの運営履歴などを調べてみて、そのドメインを使ったサイトのイメージが湧かない場合には、取得はパスしたほうがよいかもしれません。

中古ドメインを取得する方法

(1)期限が切れて間もないドメインを、通常のドメイン取得と同様に取得する

いったん期限切れになっていても、元の被リンクが残っていたり、特に、検索エンジンに元のサイトのキャッシュが残っているような場合には、効果の持続性が期待できます。

(2)売り出されているドメインを取得する

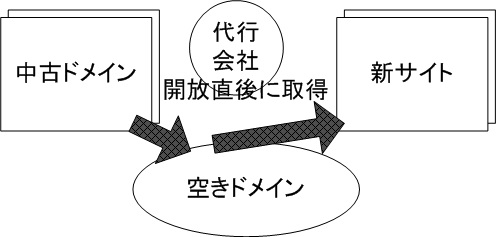

期限が切れ開放された直後を狙って、取得を代行してもらいます。

期限切れ間もないドメインのバックオーダー予約や、予約が複数あった場合のオークションなどで、取得する方法です。

バックオーダーが複数あった場合に、オークションなどが行われ、落札者が取得するなどの方法があります。

![]() DropCatch.comで期限切れ間近の中古ドメインを取得してみた方法

DropCatch.comで期限切れ間近の中古ドメインを取得してみた方法

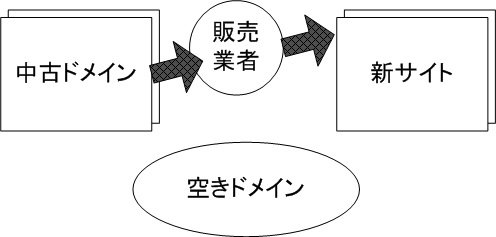

(3)中古ドメイン取得業者に依頼する

中古ドメインの取得の仲介を依頼したり、すでにストックしてある中古ドメインから選んで購入する方法です。

また、期限切れになるドメインの事前予約(バックオーダー)サービスや、バックオーダーが複数あった場合のオークションもあります。

![]() バックオーダー、オークションで期限切れになる瞬間のドメインを取得する

バックオーダー、オークションで期限切れになる瞬間のドメインを取得する

まとめ

以上、中古ドメインについて説明してきましたが、中古ドメインをうまく利用している人がとても少ないのが現状です。

優良なドメインだったのに、いずれ検索エンジンから評価されなくなるだろうなと思う使い方をしているサイトがほとんどです。

正しく中古ドメインを使用している場合には、元のオーナーから新サイトを運営することの了承をもらえたり、黙認されたりすることすらあります。

[PR]

中古ドメインのSEO効果を生かす使い方と注意点 |2021年12月25日

サイトの構造と、カテゴリー分けなどの構想

調べた旧サイトのフォルダ構成をもとに、新規に運営するサイトのフォルダ構成を再現します。

カテゴリーごとにフォルダを分け、階層を作るなど、旧サイトに合わせた構造をできる限り再現したものとします。

新規サイトで運営する内容は、旧サイトと共通するテーマがよいですが、関連するその周辺分野のテーマに広げることは問題ありません。

旧サイトになかったフォルダを設け、あるいは旧サイトのサイト構造がすべて判明しない場合などにも、共通する部分にプラスして、適宜、新規サイトに発展させるためのフォルダ構成を考え、構築しましょう。

旧サイトへの被リンク

旧サイトへの被リンクは、トップページに集中している場合があります。

一方で、主要ないくつかのページに分散している場合もあります。

いずれにしても、被リンクを受けているページは、可能な限り、新規サイトにおいても再現します。

ここで重要なことは、元のページと同じようなテーマでページを作成し、しかもサイト全体の中で新規サイトのコンテンツとして自然に位置付けられるような内容とするのが理想です。

旧サイトの著作権侵害はご法度

なお、旧サイトのコンテンツがキャッシュなどでわかっていたとしても、それをそのままアップロードしてはいけません。著作権の問題があります。

新規サイトの運営内容に合わせ、独自のコンテンツとして書き下ろします。

旧ページの再現が難しい場合

どうしてもページの再現が難しい場合、たとえば旧サイトの執筆者の個性あふれる独自記事だった場合には、その内容を模倣しては問題となりそうなケースがあります。

あるいは、被リンクのアンカーテキストからどのようなテーマのページであったかは想像できても、キャッシュ等が残っていないために、再現できない場合もあります。

そうした場合には、やむをえず、関連テーマのまとめ、リンク集などのコンテンツを記載するなどの対応でもよいでしょう。

301リダイレクトについて

元のページがデータベースから読みだされた長いURLのページであったり、PDFである場合もあります。

再現が難しければ、新規ページに作成し、そのページに301リダイレクトすることもやむをえません。

ただし、むやみな301リダイレクトを多用しすぎるのも避けましょう。

サイトの構成ができたら、元のURLのページに記事を入れ込む

元のページのテーマや内容がどのようなものであるかは、Webのアーカイブや、検索エンジンのキャッシュ、それらがなければリンク元の記載などから判断します。

元のページのURL、困難であれば301リダイレクトするページに、元のページのテーマや内容に沿った記事を書いて、公開していきます。

注意点としては、元の記事そのままでは、著作権を侵害することになりますので、あくまでもオリジナルの記事を書き起こします。

オリジナルの記事作成が難しい場合

オリジナルの記事作成が難しい場合や、詳細は判明しない場合もあります。

一例としては、元のページのテーマにあった、公的機関への参照リンク、Wikipediaの引用などを含む、まとめサイト的なページとするなどの方法があります。

元のページでは、特定の著者が個人的な内容の執筆や、ブログなどを掲載していた場合があります。

このように、元のサイトの著者による個人的色彩が強いページだったときには、ページの再現は困難です。また、ヘタに内容を再現したり、元のページの内容を紹介したりすると、元のサイトの著者に対し失礼であったり、問題になりかねません。

筆者が体験した例では、元のページの著者は別サイトでのブログに移転していることが判明したので、特にその方から連絡がきたわけではないものの、そのブログへのリンクを付した紹介を行い、そのコンテンツは現在のサイトとは関係ない旨の注意書きをして対処した例があります。

新規記事の追加、更新、新サイトの運営

元のサイトの構成ができる限り再現できたら、それで終わりではありません。

元のサイトのテーマに沿いながら、新サイトのテーマ色も少しずつ出しつつ、新しい記事を追加して、サイトの更新を継続していくことが大切です。

旧サイトの内容と、新サイトの内容とが少し異なるものを構想している場合には、旧サイトに沿った記事も入れつつ、旧記事のリライトなども行いながら、新しいコンテンツを少しつずつ生かしていくなど、自然なサイト運営を心がけましょう。

サイトの更新に合わせて、SNSなどで告知をしたり、新しい被リンクなども得られるように運営していくことを目指すのが望ましいでしょう。

旧サイトのドメイン名を表記することについて

旧サイトのドメインが、ごく一般的な言葉であるドメインの場合には、新しいサイトのタイトル等に使用しても問題にはなりません。ドメインが造語であっても、特定の団体や機関などの固有名称でなければ、通常は問題になりません。

旧サイトのドメインが、商標登録されている場合などには注意を要します。また、商標登録されていなかったとしても、ドメインが特定の団体や機関の固有名称や、その略称である場合には、ドメイン自体の使用はいいとしても、サイトのタイトルなどに使用することは控えます。

特に、ドメイン紛争になりかねない著名ドメインの場合には、そのようなドメインはあらかじめ避けた方が賢明ではありますが、少なくとも旧運営者などの特定の団体や機関、、ウェブサイトとは関係がない旨の注意書きを明示して、閲覧者が誤認混同しないようにすることが必要です。

旧サイト、旧運営者との関係について

同じドメインで運営されていた旧サイトとの関係、旧運営者との関係については、きちんと説明をしておく方が、旧運営者や閲覧者に対しても親切であり、望ましいといえます。

旧サイトや旧運営者とは関係がないこと、新サイトの方針や運営者についての説明もしておき、メール送信などの連絡手段を明示しておくことも望ましいといえます。

新サイトの運営にあたり、旧サイトや旧運営者となんらかの関わりがあった場合には、そのことを記載しておくことも有益です。

たとえば筆者の事例では、旧サイトである団体の賛助会員であり、旧運営者の代表と知り合いであることを説明したページを設けました。

旧サイトが別のドメインで継続して運営されている場合があります。

この場合には、そのサイトの紹介やリンクを設置することも、旧運営者や閲覧者にとっては便宜となります。

このような対処をすることは、対検索エンジンにとっても不利ではありません。

事業譲渡などでサイトの運営者が変わることも普通に行われることであり、その際にサイトの運営方針や内容が少し変わることもごく当たり前のことだからです。

旧サイト運営者、旧サイトへのリンクを設置したサイト運営者への対応について

旧サイト運営者に対し、何らかの対応が必要になることは、上記のような対応をしていればまずありませんし、筆者は経験したことがありません。

ただし、旧サイト運営者が新サイトを閲覧しにくる場合はあるでしょう。

筆者も、アクセス記録からそのことを把握した経験があります。

旧サイト運営者が閲覧し、新サイトの内容を確認しても、特に問題ないと判断してもらえれば、特に何もありません。

旧サイトへのリンクを設置したサイトの運営者が、自サイトに設置したリンクをたどって閲覧しにくることもあるでしょう。

運営者が変わっている、サイトの内容が変わっていることに気づき、リンクを外されることもあると思います。

このこと自体はやむをえません。

旧サイトと同じテーマで新サイトが運営され、サイトが更新され有益である場合、運営者が変わり、サイトの内容が変わっていても、リンクはそのまま設置しておいてくれることもあるかもしれません。

まとめ

ここで説明している中古ドメインの使い方は、旧運営者も納得し、あるいは最低限黙認し、閲覧者や旧サイトにリンクを設置したサイト運営者も有益だと思ってくれるような、新サイトの運営を目指すことであるといえます。

この通りに作業を進め、新サイトの運営が軌道にのってくるならば、旧サイト運営者が見ても、検索エンジン担当者が目視で見ても、何ら問題のない有益なサイトとして認められる日も近いでしょう。

最終的には、中古ドメインであったかどうかが関係ないくらいの域にまで達すれば、理想的であるといえます。

バックオーダー、オークションで期限切れになる瞬間のドメインを取得する-2021年12月25日

中古ドメイン販売屋さんを使って購入してみる-2021年12月25日

中古ドメイン販売屋さん-2021年12月25日

SEOのために取得したい中古ドメインの空きを探す方法-2021年12月25日

■このページの著者:金原 正道